下津家令絵巻 異類婚姻譚 孤異人編

原作:青栁厚子 / しもつかれブランド会議所属

オリジナル創作ストーリー <Long Ver.>

はじめに

地獄界・餓鬼界・畜生界・修羅界・人界・天界・声聞界・縁覚界・菩薩界・仏界。十界、異界のことにあらず。この世に生きる全ての人の生命に具わり、十界を彷徨うております。仏界も然り。其れ悟るか悟らざるか。運命に翻弄されるか、使命に生きるか。人の生きる道、大いに異なりましょう

さて、九尾の狐伝説をご存知でしょうか

天地開闢と共に生まれ、全身金毛で顔は白く、尾は九つに裂けた狐こそ百面金毛九尾の狐と申し、世の人民を殺し尽くし、この世を魔界となさんと考えたそうでございます

唐土では殷の紂王の妃妲己と変じ、天竺に渡ると斑足太子の愛妃華陽夫人に。再び唐土に帰り、周の幽王の妃褒姒と変化し、美貌、知性、妖術を操り権力を翻弄し、非道の限りを尽くして日本へ。平安時代末期、見目麗しい玉藻前と化し鳥羽院の寵愛を受けましたが陰陽師らに妖術を破られ、那須の野に。しかし、執心おぞましく、妖気を発する殺生石となって害をなすも、最期は玄翁和尚に折伏され、成仏したのでございます

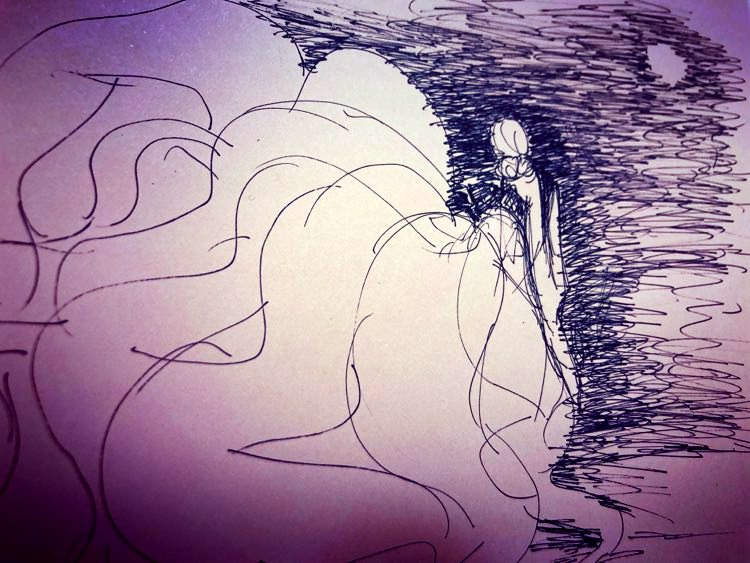

今から吟じまするは、九尾のおぞましい悪行の贖罪を背負った九尾の子孫、半妖半人の七尾の娘(孤)華藻の物語でございます。狐と人の子。半妖にて妖艶。魔獣にて瑞獣。幻か現か、権か実か。妖狐とみるか同じ生きる者とみるか。其れも全てはあなた様の眼、十界の境涯いずこにあるかでございます

書き手:青栁厚子

第一幕

徳川幕府の時代、江戸より少し離れた山里に珠なる美しい八尾の半妖孤がおりまして、人間と恋し、七尾の見目麗しい女児を生んだそうでございます。しかし、静かな暮らし願えど叶わず。珠は九尾の弧の子孫。九尾の狐の過去の悪行のみがより残虐に飾られ、残り、伝わり、「噂」という化け物と化しておりました。「噂」の気配を感じては逃げ、感じては逃げ。恐怖と表裏一体の日々を過ごしておりました

さらに、なんとも惨いことに、唯一、「人」と「人の善」を信じさせ、つなぎし夫は病で急逝。人は妖狐の珠のみしか見えず。迫害の心、人集まり固まれば妖狐より恐ろし。おぞまし。珠は人にも妖狐にもなれず。行き場のない恨みを恨み、七尾の子を尼に託し、「我消えれば、鬱憤も晴れよう」と自らとらわれ、その尾、首、切り落とされ命いたぶられ死し、わが子を守り抜いたのでございます

その七尾の子こそ華藻でございます

華藻は信心深い尼の下、新雪の結晶より透き通る肌、薄氷からのぞく真紅の牡丹の如し唇、漆黒に煌めく銀河のような瞳を顔の左に携えた心清き女子に育っておりました。しかし、半孤の血は生き、見つめられれば命危うし妖狐の右眼、天を恨み突き刺さんばかりの鋭角な右耳。この世の闇と光、陰と陽を併せ持っておりました故、迫害恐れ、狐の半面、尾は蒼い衣にかくし、深海の苔のように密やかに暮らしておりました

恐怖と一体の日々に光風が吹いたのは華藻、容姿としましては齢十六の時でございます。山で薪を拾うておりました時、この世の闇をも寛容せんばかりに黒く瞬く瞳を携えた片腕の生人形師の青年と出会ったのでございます。名はショウ。生まれつき右腕の肘から先が無かったそうですが、不自由を感じることはあれども不自由を感じられたことはあらず。古くは国庁があり渡来人が多く住んだ村に生まれ、生人形師として求道の日々を実直に過ごしておりました。運命の時は、人形に使う良質な石灰を求め旅する最中とのこと。二人は一目見るなり互いの境涯を察し、語り合えば合うほどに想いを募らせていきました

ショウ 「今ほど片腕がなく悔しいことはない。あなたを両腕でしっかりと抱きしめられない」

藻華 「あなた様の心で、しっかり抱きしめられています。魂で抱かれております」「肉体での抱擁は私のこの七尾が今こそ役に立ちます。この尾たちと私の両腕であなた様の分まで今、この時をも含め抱きしめ、放しません」

ショウの藻華への愛は溢れだし、自ずと生人形に昇華されていきました。妖艶な生人形は都でも話題を呼び、一躍人気人形師に。しかし、あまりの生々しさ。町の人々は不思議に思い、「素材になっている女がおるであろう」と密やかに探し始めたのでございます。江戸に住まう裕福な家柄の生人形師、冷泉もその一人。どの刹那においても寸分の歪みも見せない秀麗な眉目とは裏腹に、嫉妬心は常軌を逸し、狂わんばかりでございました

冷泉 「腕は私の方が上。人間の技ではない。妖の力か」

何としても秘密を暴こうと町のならず者たちを雇い、力づくで華藻をさらい、屋敷に閉じ込めてしまったのでございます

ショウ、必死で探し、華藻の居場所を突き止め、冷泉に詰め寄るも、

冷泉 「女がもし人買いに見つかったら、片腕、金も権力もないお前が守れるのか」

事実、華藻の存在を暴こうと懸賞金をかける暇な金持ちたちも現れ始めておりました

冷泉 「このまま私に委ねろ。女の存在は他言せぬ」

ショウ、苦悩の末に冷泉の言葉を信じ、屋敷をあとに

華藻との愛をとどめんと、一層生々しくも艶めかしき生人形を創り続ける決意を固めてのことでございます

第二幕

華藻は、屋敷の一番奥の玉敷きの間。かつては若くして亡くなりし冷泉の母の寝間。背後は高く立派な塀、戸には固く冷たい錠が幾重にも掛けられておりました。毎日、毎時、毎分、毎秒、ショウを想っては涙溢れさせ、体の水分つきぬれば心塞ぎ、閉ざし、瞳は虚空を映すのみ。しかし、その打ちひしがれる姿、一層悩ましく美しく、その健気さに屋敷の者、皆が心を捕らわれ、年の頃13、4の丁稚たちは淡い恋心を抱き、奉公の女たちですら「今日は私が食事、身の回りの世話をする番」「いや、私ぞ」と毎日もめるほど。「労しい、労しい」と涙を流す者もございました

冷泉、胸中穏やかにあらず。ショウの創りし生人形の妖を暴きたくとも、妖気どころか日に日に生気衰えゆく華藻。裏腹に、何とか取り寄せたショウの生人形は見るごとに精気を宿し、血の流るる音をも発するがごとし。荒々しさに訴え聴きだすこともできようものの、儚き美しさに触れることさえ憚られる。行き場のない情は日に日に心の臓に重く重なっていくばかりでございました

珍しく無風。格子窓から差す月光はいやに蒼く、静けさに耳が貫かれそうなある小夜。冷泉、作りかけの人形をことごとく短刀で切り刻み、華藻の塞ぎし間に眉目、髪一本たりとも乱さず静かに押し入ったのでございます

冷泉 「ショウの創りし生人形に何をした。妖か」

蒼い月を仰ぎ見ていた華藻、ゆっくりと振り返り申します

華藻 「あやかし…。私はただ、ショウ様に恋し、愛を覚えただけでございます。私のような見た目の異なる者がした恋は『妖』となってしまうのでしょうか」

冷泉、眉の揺らぎを必死で抑え、冷たく続けます

冷泉 「私の生人形より優れておると申す、浅はかな者まで出てきておる。全ては妖の力であろう。そなた、ショウに何をした。ショウに乞われたか」

華藻 「美に優劣があるのでしょうか。必要なのでしょうか」「私には創作、それを評価する術は分かりませんが、ショウ様は言っておられました。『人は見たもの、触れたもの、感じたもの。経験してきたことしか指先からは出ない。片腕無きこと、家が貧しいこと、異国の血が混じった村人たちや同じ障害を持つと言われる仲間らと苦悩も喜びも分かち合えたこと。無風の人生とは程遠いかもしれないが、どれ一つ欠けても今の私はいない。この生人形たちもいない。そして、華藻。お主と出会えた』と」

必死で睨まんと左右非対称の眼を清光で満たし、こぼれんばかりに熟れた小ぶりの紅い唇を震わせ続けます

華藻 「ショウ様は全てを受け入れてくれました。強いて優劣あげねばならぬならば、ショウ様の優れたるは寛容の心。私を感じ、作りし生人形は『寛容』の化身なのかもしれません」

冷泉 「寛容が美と言うか。寛容がなぜ美に昇華される。なぜ心を動かすのだ!」

思わず感情を見せた冷泉。華藻、一瞬不思議そうに、次の刹那には微かに笑みを携え言います

華藻 「ショウ様の人形に『美』を見た。心動かされたということですね」

「ショウ様の私以外を表わした人形をご覧になってください。村人、商人、武士、花魁、年寄りから赤ん坊まで何気ない暮らしに宿る命を描いています。『生きることこそ最高の美。だから、それを作品にしたいんだ』と。それはそれは温かな眼差しで世間を見つめ、受け入れてきたことが一目で分かります。妖ではございませぬ。寛容の力でございます」

冷泉 「なぜ、お主を表わした人形が群を抜き人々の心を惑わした」

華藻 「寛容の最たるは愛故ではないでしょうか」「愛があなた様の言う、妖なのでしょうか」

淀みなく語りし華藻の声音には、最後、憐れみが含まれておりました

冷泉、静かに華藻の間を後に。重き扉を閉めるや否や、膝から崩れ落ち、容の良い唇を嚙みしめ、内に叫びます

冷泉 「生きているかのように形づくったものが生人形ではなく、『生きる』を表した故に生人形だというのか。寛容…。私は、そこまで生に対峙したか、できるか」

「いや、最たる寛容を知った華藻の愛を手に入れれば、私の力になる」

冷泉、初めて大きな挫折と希望を抱いた晩でございました

冷泉、振り向かせようとあの手この手尽くせど一向に心開かぬ華藻。そればかりか、華藻のささやかな差す手引く手も儚げに美しく、憂う顔も声も心に清らかに響き、冷泉、苛立ちよりも恋する自身に戸惑い、今までにない悲しさに暮れ、とうとう心を病んでしまったのでございます

冷泉の乳母、憂い、華藻を説き伏せます

乳母 「華藻よ、悲しみ、不幸なのはあなた様自身の心にも因がある。あなたの愛した男がどんな思いでこの館を去ったか。始めは邪念が強かった冷泉様も今はあなた様を愛している。このように心底恋する姿は乳母の私も初めて見ます。それに、あなたの身を守ったのは事実。去った男もあなたがこんなに泣いていては報われない」「今この境遇を変えられるのはあなた様の心次第です」

心清らかな華藻。「恨みで終わる人生では命を懸け守ってくれた母にも申し訳ない。冷泉殿やお世話になったこの館の方々に奉公すれば、いつか、報われ、また会えるはず」

「生きてさえいれば」

心に決めたのでございます

冷泉、甲斐甲斐しく世話する華藻に人の温もりを感じ、開眼。人気とりの創作から、血の通った生人形を創る、真の生人形師となったのでございます。眼差したおやかに変わりしは言うも更なり

しかし、華藻、半狐の性か、想い抑えられず、夜中、ひっそり屋根の上

月に向かい「コーン、コーン」とショウを想い泣き、鳴く日々

ある夜、乳母が気付きます

乳母 「こんなに素直に愛情を伝えられる人間がいるだろうか。化け物、人の子関係ない。この子はただただ、真の美しい子じゃ」

乳母、己の胸に刻むがごとく一言一句かみしめ、冷泉を諭します

「冷泉様が愛をかえす番でございます」

冷泉、悩み、悩みぬくも華藻の切ない泣き鳴く声、その美しさに泣き濡れ、別れを決意したのでございます

冷泉、未だに懸賞金の掛かる華藻の身を案じ、館の者にショウを探させるも見つからず。全て打ちあけられし華藻、深く礼を述べ、いささかも迷うことなく自ら探しに行くことを決意

冷泉、乳母は持ち主を守ると言われる真珠、短刀、さらに顔、尾を隠せるよう頭巾の付いた正絹の羽織、食べ物にも困らないよう願掛けした和紙と漆でできた小さな椀も持たせたそうでございます

華藻、臍を固め、強さ具わりし後ろ姿たるは神々しく、冷泉、乳母、思わず合掌。明けの明星静かに瞬くとき、濡らした袂を互いに隠し、見送ったのでございます

第三幕

ショウの行方あて無きこと果てしなし。自ら選びし道は未開の畏怖。されど、華藻の強き意思、辺りを払う。歩みは自ずと前へ、前へ。頼るはショウの創りし生人形の痕跡。導く進路は北へ北へ。冷泉より賜りし正絹の羽織。華藻の淡き純氷の肌をなぞるが如く無垢な白色を内に隠し、表は末法の俗世を表わすが如く黒のような、灰のような、蒼のような。華藻をあたかも悟り求め旅する高僧になしていたそうな。離れても邪気寄せ付けぬとは、冷泉の何としても華藻を守らんとする深い想いの表れ

地震、冷夏、害虫、洪水、大噴火、さらに疫病、天地の怒りかまだまだ警告か。天災、転じて人災、いや増して絶ゆることなし。極一部の華やかな大名、豪商らの一歩後ろに涙で赤貧洗う無数の民。朝寒夜寒増すごとに、飢えは深々と心身脅かし、田畑、野山の木の根も喰いつ尽くしたる人、選ぶ道無く餓死か餓鬼か。ほほ笑むは曼珠沙華ばかり。地獄とはまさに今生にて起こるものかとやるせなしことこの上なし。初めて世間を知る華藻。己の非力さ憎みつつ、母に、里山に、ショウに、冷泉に、いかに守られたるか思い解くのでございます

いよいよショウの歩みし迹途絶えし宵の口、下野国那須野の手前、極めて貧しき集落の古寺に住まう盲僧の琵琶法師と出会います

やつれたように見えれど、かつての精悍さにじみ出る顔つき体つき。今にも朽ちたる寺の冷たい浜縁に座し、閉ざされたる両の眼で荒野を見据え、雲駆け抜けたる文様の黒琵琶を抱き、張りつめた弦を弾きます。その音、時に静かに緩やかに悠久の時を彷徨わせ、時に山海空に漂う陰鬱を断ち切る神鳴りがごとし。撥、打ち下ろされてはまた琴線を弾き。その重き響き、荒ぶ人の世に律を入れるが如し。加うるに、撥打つ度に袖に除く、骨まで達したであろう刀傷。響きと共に見えては隠れ、覗いては隠れ、星々の間、闇の間を切り裂いていくのでございます

脳まで染みゆく声に聴き入れば、吟じるは九尾の伝説。残忍非道極めたる悪行の青史に華藻の胸、かき乱されてはかきならされ。半孤の細胞、燃え滾るがごとく沸き立つ一方、半身は驚き、悲しみ、凍てつき、宿業を呪い、涙零れ落ちること果てしなし

天地揺るがす、ひと際大きな弾きと共に、盲僧、ゆっくりと撥を下ろします

盲僧 「泣け。そして受け入れよ。宿命は変えられる。私は男の体を持ちながらも女の心を持ち、迫害された過去がある。故に吟じられる唄がある。救える魂がある

輪廻転生の視点で物事を見よ。血を変えるのは、其方だ」

開かぬ両目で華藻を射抜き、続けます

盲僧 「旅の途中か、悟りの途中か、運命を変えようと闘う片腕の生き人形師のうたをつくった。聴きなさい」

盲僧、撥、再び静かに打ち下ろし、吟じ始めます

切々と胸に迫りくる音、響きに華藻抱かれ、語りにショウの心、覚悟、行く先を知ります

道のりまだまだ遠く、険しさ際どけれど、ショウを求める覚悟は極まれり

と、同時に盲僧のいる村が厳酷な飢饉で苦しんでいることも肌で察します

華藻 「私は人形も唄も残すことはできない。いま思えば与えられるばかり。己の悲しみにばかり囚われ生きていました。非力な私にもできることはないのでしょうか…」

盲僧 「この村の一番の苦しみは空腹。乾燥した大豆があとほんのわずか残るばかり。あと少しの食物があれば、かつて都に住みたる武士に教わった滋養があり、少々の保存もきくという『しもつかれ』を作り振る舞えるものの」

早速、華藻は冷泉より賜りし真珠を売って町でわずかばかり残った大根、人参の端を買い、酒蔵で余った酒粕をもらい、雅なる者たちの屋敷が残した鮭の頭、荒地でも育つ大豆を使い、盲僧がかつて武士に教わったという「しもつかれ」を作り、紙の器で貧困の厳しい家一軒一軒に分けて回ったのでございます

竹で作った「鬼おろし」を用いてすりおろし、良く煮込んだ大根、人参、皮を丁寧に剥いだ大豆、よく焼いて臭みをとり骨まで柔らかく下茹でした鮭の頭。衰弱しきった子どもにも年寄りにも、嚙む力衰えようとも、胃が弱っていようとも、酒粕が芯を温め、優しく食材の力が身体に染み込んでゆく慈悲深い「しもつかれ」は村人たちの失いかけた精気を呼び起こしていったのでございます

されど、飢饉の被害は甚だ深く、広く

ショウの痕跡を追いながらも華麗、盲僧と共にさらに北へ東へ

「しもつかれ」を携え北へ東へ

華藻の歩みは日毎に慈愛、強さを帯びていったそうでございます

「いつか思い報われ、再会引き寄せられるであろう」と信じ

第四幕

訪れる村々で「しもつかれ」振る舞えば、子どもら無邪気に袖振り舞い。床臥す家には椀持ち見舞う。おろし風に負けんとて女房ら共に鬼おろし。互いに腕振るうまでに沁み浸かる。乾いた田畑に舞い降るは雨か雪か、はたまた涙か。玉響のやすらぎを覚えては、華藻と盲僧、颯爽と次の村へ

訪れる村々にショウの作りし生人形、創作の痕跡残るるは不可思議の極み。偶然か必然か

次の村へ向かう道中、見通し誤り、宿に出合えず。やむを得ず今宵の宿は大樹の根の間

盲僧 「寝ずの晩は慣れている」

盲僧、華藻を寝かせ、火の番をしている時でした

冷たい風が吹き込み、華藻の羽織、身体から落ちる音。冷えてはいけぬと盲僧、羽織を掛け直してやろうとした瞬間、手に当たるは固く、冷たく、人肌とは全く異なる感触。手を差し引くこともできぬ盲僧の背後、暗闇から風のように耳をかすめる男の声が緊張を割きます

「岩だ。夜、野宿するとき、岩になる」

盲僧 「隠密が声を出してよいのか」

隠密 「どうせ疾うに気付いていたであろう。かつては慧眼の武士」

盲僧 「冷泉の命か。華藻が私に会うまで傷一つなく無事たるはいかに、と思っていたが」

隠密 「私はほぼ何も手出しせず。不思議な力ぞ」「もっとも、当の本人さんは何も気付いておらん。意識の底か外か」

盲僧、岩と化した華藻を労わるようになで、そっと羽織を掛け、隠密はまた闇の中。盲僧、火を見つめ、時、また流れ出し、朝を待ちます

盲僧 「血に苛まれ、血に救われるとは」

「華藻、強く生きよ」

呟きは火の粉と共に、冴ゆる夜空に昇ってゆきます

ある逢魔が時、山懐にて折悪しく恐れていた山賊に遭遇

多勢に無勢。華藻の脳裏に死がよぎり、盲僧懐刀、隠密隠し刀に手を掛けたその時です

草むらから山遊びに来た童。山賊の長、童の首根っこつまみ上げ、おぞましく光る刃を喉元に

山賊 「騒げば錆びついた刃が身をじわりじわり貫くぞ」「こいつら全員人買いに売んべ」

忌まわしい声を張り上げます

それでも泣き叫ぶ童。山賊の刃に力が入った一瞬間、華藻の怒りは臨界に達し、羽織ははらり。右の狐の眼は大地割けるが如く引きつり上がり、右耳、右手の爪、七つの尾、各々命を宿したかのように天に向かい逆立ったのでございます

華藻 「妖狐の恐ろしさを味あわせてやろうか」

この世のものと思えない不気味な妖気に山賊慄き、我先にと退散。投げ出されし童泣き叫び、慌てて村へ。置いていった言葉は、

童 「わあーー!化け物だー!!助けて」

妖気落ち着き、七つの尾は萎れ、悲しげに羽織を被る華藻。細い背中に盲僧の言葉が重なります

盲僧 「退治をせんとする愚かな追手が増えるだろう」

華藻 「こんな力があったのですね。自分のためには一度も湧き起こらなかった力です」

盲僧 「力は使うもの次第で凶器にも、人を救う武器にもなる」

盲僧、情けを静め、心沈めて云います

盲僧 「私が付いていくのはここまで。いずれ、足手まといになるだろう。天は見ている。華藻、己を信じ、貫け」

華藻、盲僧の泰然たる語気に決意を悟り、

華藻 「あなた様には感謝しきれません」「妖の力があるとしたら、その力を使い、死んでもショウ様に会いにゆきます」

濡れる瞳に星々の久遠の煌めきを見ます

盲僧 「美しい子よ。化け物、妖、妖狐とは群れる人がつけた謂れ無き名。其方は其方だ。私も自分の道を行く」

「仏道を極めるよ。ありがとう」

華藻、盲僧、共に覚悟の歩

「さようなら」

日は沈み、星の光が頼りの漆黒の闇に二人の声がりんと響きます

施しをもたらす女神の噂。七尾の妖孤の噂

どちらも事実と形を変えて、またたく間に江戸、京、出羽、陸奥の国を駆け巡り、追手はますます増えるばかり

しかし、華藻の歩み、止まるはずがございません

思い人に立ち添うまでは・・・

盲僧 「さて、私の知るところはここまで。二人が再開を果たしたか、否か。定かではございません。しかし、下野の国の北の地と、冷泉の住んでいたという屋敷近くの稲荷神社の御宮の中。そこにはそれぞれ好一対の生人形が祀られているそうでございます

片腕の男、七つの尾を持った女が寄り添った人形だそうで。その人形の裏には『冷泉』と刻まれているとか、いないとか

こちらも、定かではございません・・・

いや、今は、私の妄想と留めておくことに致しましょう」

続